陶芸空間 虹の泉 – 一人の陶芸家が人生をかけて作った雲上のユートピア

レジャー概要

一人の陶芸家が人生をかけて作った雲上のユートピア

三重県松阪市の飯高という地区にある陶芸空間 虹の泉という場所にやってきました。

なんでも陶器で雲の上の世界を表現したという不思議スポットなのだとか!

とはいえ、こんな感じ。予備知識が無かった為、観光地のような所と思っていましたが…。受付はないし、そもそも人の気配すら無い…

薄っすらと消えかけたホワイトボードに大人500円と金額が書かれているのですが、入り口にはロープが張ってあり、とても管理されている雰囲気ではありませんでした。

入り口にはなんだか海藻のようなウジャウジャとしたものが沢山並べられています。

中へ入ってみると、一面のタイル!

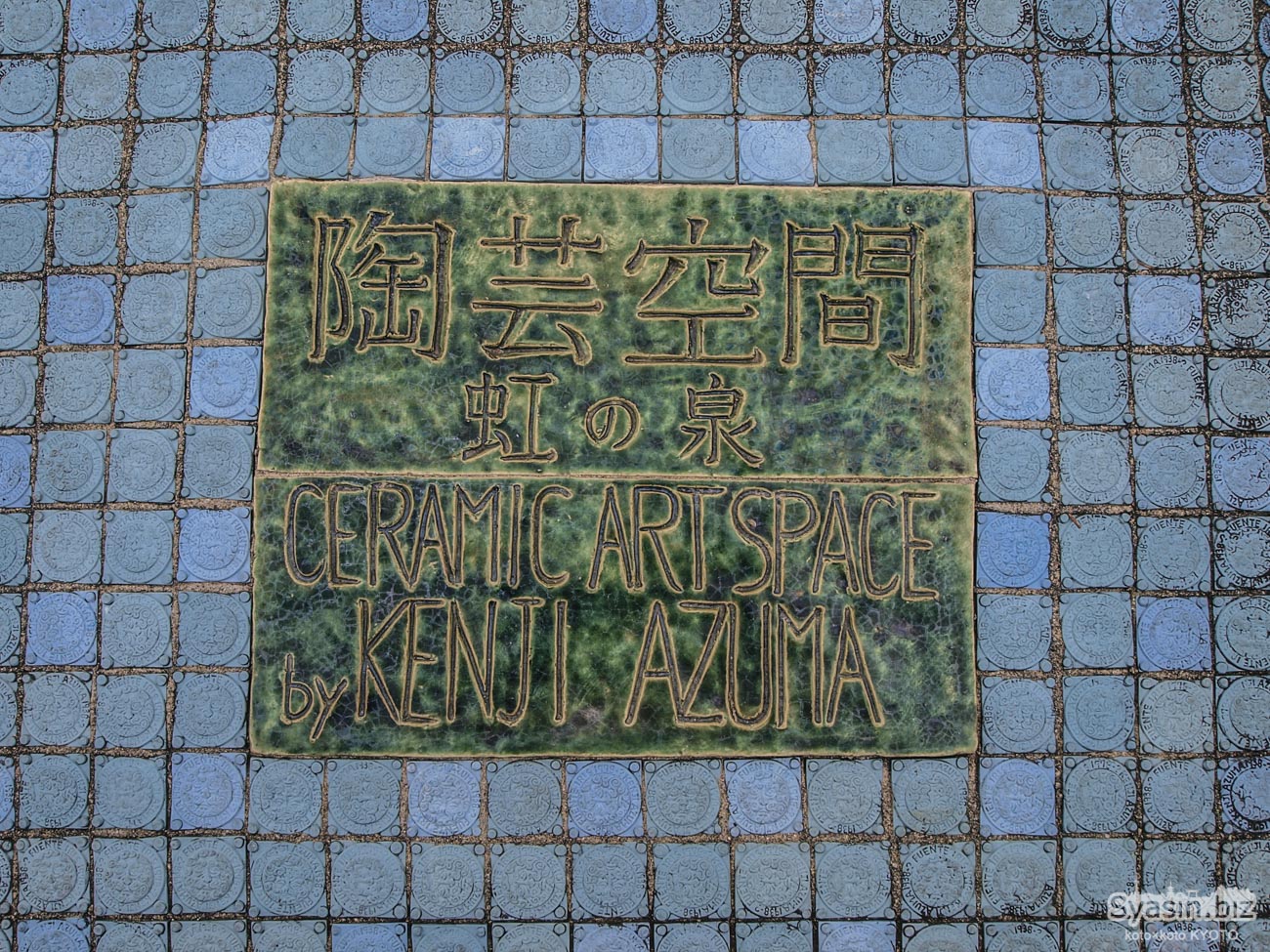

ビックリしたのはすべてにこのように全てのタイルには「FUENTE IRIS KENJI AZUMA 1938-2」という文字が刻まれています。

調べてみるとFUENTE IRISはギリシャ語で「虹の泉」という意味でした。なるほど。

天使の像?完成度は高い。

ちなみにコンクリートむき出しの部分は未完成な部分なんだって。

陶板がびっしりと貼られた丘。

ミューズの丘は楽器をもった像が立ち並んでいます。

入り口にもあったわかめのような海藻のような藻のようなもの。

高台へ上がるとこの虹の泉の全景が広がりました。まさに絶景、芸術的空間です。

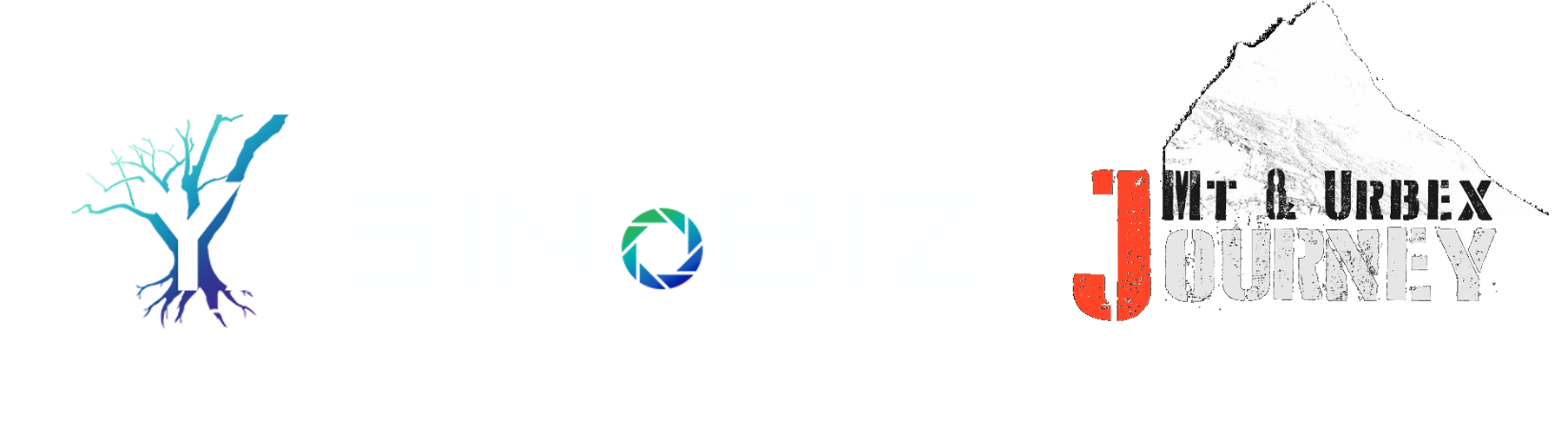

中央部には雲を再現した白いオブジェや、周囲には家族愛などをイメージした沢山の像、そしてこの広場を象徴する大きな陶壁には虹が描かれています。

驚くべきことにこれら全て陶器で出来ており、東さんがたったひとりで制作したというのです。

あまりのスケールに圧倒されます。

男性の像。等間隔にラインが入っています。ダルマ落としができそう。

窯で焼かなければならない為、大きな作品はパーツごとに焼いてから、焼成後に組み立てられているそうです。

そして見てください、このそそり立つ雲。近くで見たらふわふわ感ゼロ!

雲には楽譜が。メルヘンチックですね~。ギリシャ神話にデてきそうな像も。

立ち並ぶ人々の像。

幸せとか家族愛とかイメージしたものらしいんですが、どうも磔に見えてしまう…。

掴まっているこのもじゃっとした柱は何をイメージしたものなんだろう?

こちらの男性像なんかは陶器で作ったと思えないほど完成度が高く驚かされます。美術館にあってもおかしくありません。

これを創った東さんはどんな考えの持ち主なんだろう…一度お話して見たかったなぁ

東健次さんは1938年にこの三重県松阪市生まれ。小さな頃から絵を描くことが好きだったそうで、元々芸術的才能の持ち主だったんでしょうね。

その後。愛知県立瀬戸窯業高校に入学。そこで焼き物のお勉強をされたのだそうです。

転機となったのは24歳の時のスリランカ旅行だったといいます。

世界遺産「シーギリヤロック」に感銘を受け、滞在中の夜、遠く1500年前の文明に想いを馳せるうちに陶芸空間の構想を閃いたのだそうです。

1971年、虹の泉の構想を実現化する為、アルゼンチンに旅立ちましたが、結局7年間の滞在で何も得られず帰国。最終的に辿りついたのがこの故郷の森でした。

1978年、アトリエと窯を築き陶板の制作を開始。熱意に打たれた地元の方が5000平方メートルの土地を自治体に寄付する形で東さんへ提供し、そこから途方もない完成のない芸術への旅が始まりました。

また地元の人々が集めてくれたカンパにより、2020枚の陶板を焼いて巨大な陶壁を創り上げ、それを見に来た人たちから見学料をもらい、次の制作費としていました。

この壁はイリスの壁といいます。これはごく一部ですが、沢山の人のメッセージが込められた陶板で埋め尽くされています。

粘土板を4000円で購入して思い思いのメッセージを書いてもらい、それを東さんが焼いて壁に貼り付けたそうです。

2013年6月、東さんは泉を完成させる事なく、74歳で急逝されました。

現在は奥さんが遺志を引き継ぎ、虹の泉を管理されているそうです。

自治体の土地を東さんへ無償貸与している状態で、奥さんは陶芸品も自治体に寄付し、観光に役立てたいと考えているそうですが、なかなか話がまとまらないのだとか。

アクセスが非常に悪く、あまり知られていない事から活用しにくいというのもあるのかもしれません。

特に力がはいっているのがこの家族の像。お父さんの手には平和の象徴である鳩が。

混沌とした風景が家族の暖かさをより際立たせています。

これを陶器で作るなんで誰が考えるでしょう。作品群を見ていると根性ややる気だけでは到底作れない、溢れ出る生命力みたいなものを感じます。

泉の中央部にある陶板

様々な模様が入った陶板が敷き詰められ一つの丘になっています。

正直、一つひとつの柄だけみていくと全く意味がわかりません。

でもそれがつながって大きな丘になると芸術的に見えるというのは不思議ですね~。

感想・まとめ

一人の陶芸家によって生み出された陶器でできた芸術空間。中央部には雲を再現した白いオブジェや、周囲には家族愛などをイメージした沢山の像、そしてこの広場を象徴する大きな陶壁には虹が描かれています。

製作者の東さんは亡くなられておられますが、独創的すぎるあまり、遺志を引き継ぐというのは感性的にも技術的にも難しいと思われます。しかし、今からでも一人でも多くの理解者が増え、いつまでもこの風景を残していってほしいとかんじました。