尾小屋マインロード – 閉鎖された鉱山で今も作業するマネキンたち

レジャー概要

尾小屋マインロード – 閉鎖された鉱山で今も作業するマネキンたち

尾小屋鉱山資料館にオープンの9時にやってきました。9時をすぎても管理人さんがいない…。ちょっと待ってる間、この場所の説明でもしときましょうか。

この尾小屋鉱山というのは明治から1962年まで銅山としてかつて日本屈指を誇った鉱山です。閉山後はこのように資料館として坑道の一部を公開し、マネキンで当時働いていた様子を再現しています。

さて待つこと50分やっと管理人さんが到着。500円を支払い急いでマイロードへ。

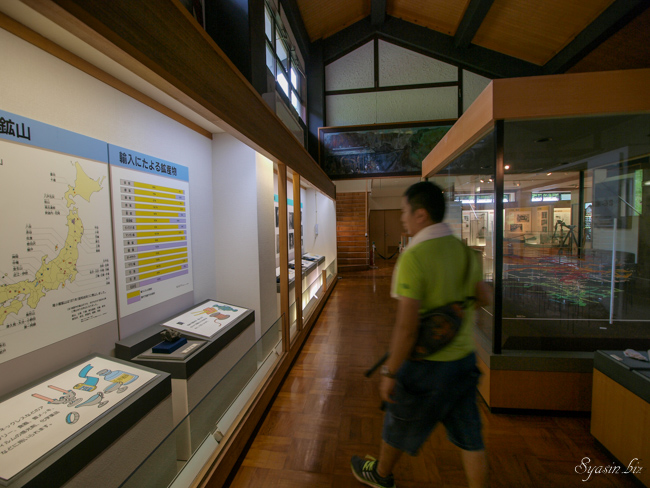

資料館の中は鉱山の事や化石、尾小屋鉄道の備品などが展示されていました。

資料館の裏手を登っていくと鉱山の入り口があります。

尾小屋マイロード!!

中は一年を通して13度だそうで、ひんやりと寒いくらいです。地下水がポタポタと落ちてくるのが玉に瑕。

少しあるいていくと、出ましたマネキン!どうでもいいけどヒカキンのキンとマネキンのキンって同じ意味なのかなぁ~??

写真は「木造(きづくり)」といわれる作業、一つ前の写真でトンネルが木の枠で出来てましたが、岩盤の柔らかい所は支柱を組んで落盤を防いでいたそうです。

哀愁あふれる顔をしておられますね。

「負夫(おいふ)」掘り出された鉱石を運ぶ役割ですね。一番たいへんそう。

水替えと呼ばれる作業。地下深くまで掘り進めると地下水の量が多く、このように手動のポンプで汲み出されていたそうです。

13度という低音の中でも重労働なので暑いんでしょうね。

掘り出された鉱石の中から使えるものを選出する手選とよばれる作業。この作業は女性たちによって行われていました。

採掘はこのように手作業で大縄れていたそうです。

鉱脈にそって下から上にこのように採掘するシュリンケージ採掘を採用していたそうです。シュリンケージ採掘シュリンケージ採掘シュリンケージ採掘。

なぜかブラックライトコーナー。アンモナイトやプテラノドンなどがいます。いきなりどうした。

順路の途中には公開されてない部分の入り口も。こういうのちょっとゾッとして好き。ほんまのとこやん。

装薬といわれる作業。穴をあけそこに火薬をつめ爆破します。さきほどは手作業で掘っていましたが、奥に進むにつれ時代が変わっているようです。

運搬用トロッコ。かっこいい~

採掘機だったかな?

見張所。タイムカードや作業の支持が行われていました。

最後は鉱山の安全を祈願する小さな祠が。なんかストーリー性があっていいね。

感想・まとめ

尾小屋鉱山の当時の風景をマネキンで再現した施設です。鉱山のこういう所ではマネキンで作業を再現したものがよくありますね。珍スポというよりは真面目な鉱山資料館といった感じです。